2006-10-16(Mon) [長年日記]

■1  CarbonEmacsでのフォント設定

CarbonEmacsでのフォント設定

「Emacsのフォント設定には手を出しちゃいけない」というお婆ちゃんの言いつけを守っていたのだけれども、様ざまな要因が重なったこともあって、ちょっと手を出してみた。

- アルファギークは9ポイントでコードを書くらしい。私も以前はやっていたけれど今はもう無理。

- 今やすっかり14ポイントの住人。

- デフォルトのCarbonEmacsはアンチエイリアスが効きすぎ。14ポイントだと日本語がモヤモヤする。

- 14ポイントでアンチエイリアスを切ると、コードはともかく日本語の表示が哀しすぎる。

- 日本語は読めればいいやと思っていたが、CarbonEmacsで日本語を読み書きする時間が長い今日この頃。

- Macなのにあんまりキレイじゃないフォント表示を眺めている時間のほうが長い!!

- 隣に座ってる人がTermina.appとvimとm+(bitmap)で幸せそう。

- Macなんだし、ぼくも自分の目に心地良いフォントを眺めて暮したいなあ。

- Appleの営業のひとが「アンチエイリアス!アンチエイリアス!」と言ってたな……。←いまここ

- 14ポイント + アンチエイリアスの村で幸せに暮しましたとさ。

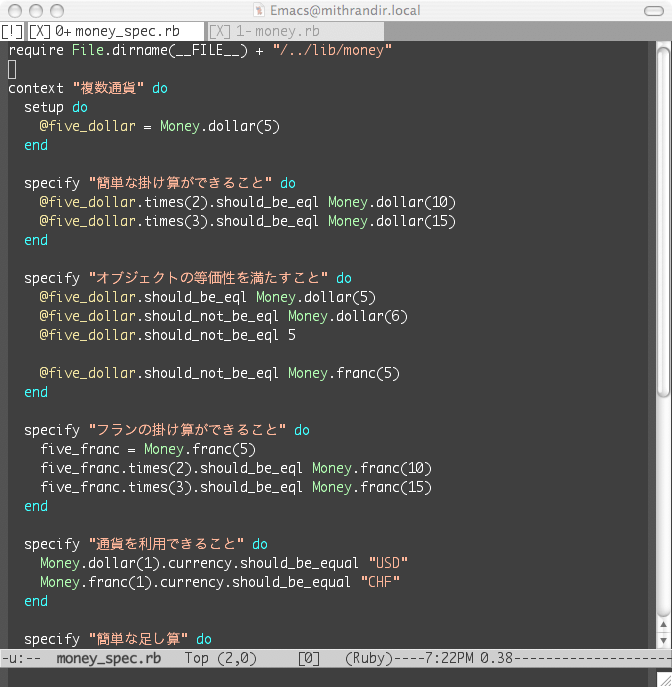

$HOME/.emacs.el

こんな感じで書いてみた。むつかしいよ……。日本語っぽいものはm+ 1mnのウェイトがthinのやつにしてみた。m+は種類がいっぱいあるけど違いがよくわからない。

ASCIIは素直にmonaco。Terminal.appではBitstream Vera Sans Monoを使ってるんだけど、アンチエイリアスをかけると私にはイマイチ(なのでターミナルはまだアンチエイリアス化してない。Debian時代の名残)。

(if (eq window-system 'mac) (require 'carbon-font))

(setq mac-allow-anti-aliasing nil) ;; 私は切ったほうが好み

(defvar carbon-font-encode-family-list-monacomplus

'((ascii . "monaco")

(japanese-jisx0208 . "m+ 1mn thin")

(katakana-jisx0201 . "m+ 1mn thin")

(japanese-jisx0212 . "m+ 1mn thin")

(chinese-gb2312 . "stheiti*")

(chinese-big5-1 . "lihei pro*")

(korean-ksc5601 . "applegothic*")))

(carbon-font-create-fontset "monacomplus"

carbon-font-defined-sizes

carbon-font-encode-family-list-monacomplus)

(fixed-width-set-default-fontset

"-*-*-medium-r-normal--14-*-*-*-*-*-monacomplus")

mac-allow-anti-aliasingは私にはクドイなあ、と感じたのでnilにした。

14ポイントでのアンチエイリアスを有効にするために、アンチエイリアスの閾値を12ポイントに変更するオマジナイをターミナルから入力する:

defaults write org.gnu.Emacs AppleAntiAliasingThreshold 12

これまでは14ポイントを閾値にしてアンチエイリアスを切っていたのを忘れていて、ちょっとハマった。

結果はスクリーンショット(アルファチャネルが反映されてるっぽい)のような感じになって、なかなか気に入ってる。行間をもうちょっとだけ詰めたいと思っているのだけれども、これまでとは雲泥の差。しばらくこれで暮らしてみるつもり。

『Emacs辞典』というか佐藤さん

『Emacs辞典』というか佐藤さん

Emacsのフォント周りは『Emacs辞典』が参考になる。最後の1章が丸ごとフォントとエンコーディング。分量も50ページ近くある。この辞典は単なるEmacsの使い方だけでなく、Emacs Lispの入門(とリファレンス)も充実。EmacsはEmacs Lispの処理系そのものなんだからEmacsの本でEmacs Lispをちゃんと説明するのは当たり前、という意図なんだと思う。ハンディな判型に高い情報密度。佐藤さんも底知れなさを感じる。

で、佐藤さんといえば(artonさん + るいもさんの連載でお馴染みの)『開発の現場 Vol.6』に「Wordを駆使した”賢いドキュメントの作り方/佐藤竜一」という記事を寄稿しているっぽい。佐藤さんのWordテクニックを目撃したことがあるのだけれども、私には魔法にしか見えなかった。

リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)

リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』

『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)

SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)

実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)

The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)

アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)

アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)

インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)

アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)

JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)

フォントはともかく、money_spec.rbに感動した